はじめに

2025年8月9日(土)、佐賀市のSAGAサンライズパーク内「RYO-FU BASE」にて、「しかラボ」と「SAGA Smart Terakoya」が共催する地域活性アイディアソンが開催されました。

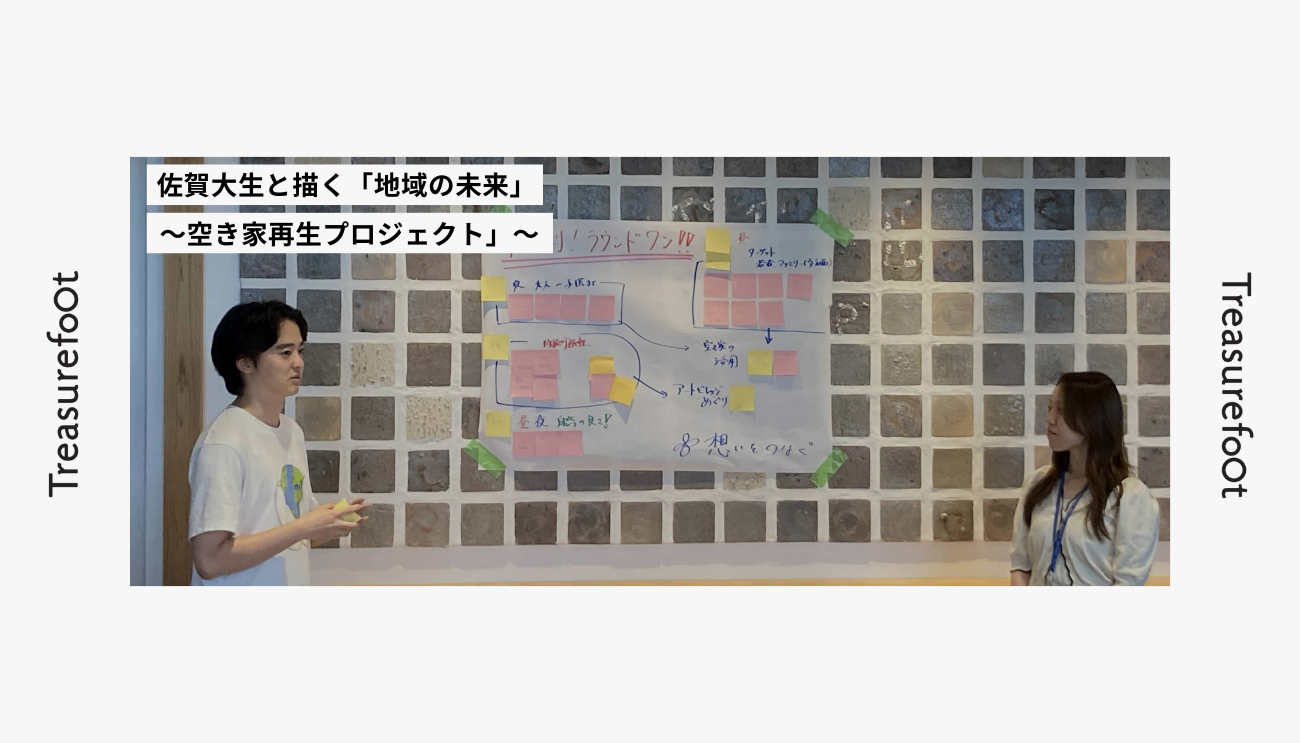

今回のテーマは、「佐賀大学の学生とともに考える、空き家再生を通じた地域の未来づくり」

しかラボは、佐賀大学の建築系学生を中心としたまちづくり団体で、空き家活用や地域資源の再発見をテーマに、鹿島市を拠点としたプロジェクトを展開しています。会場には地元の学生や社会人、まちづくりに関心を持つ地域の方々約30名が集い、活発な意見交換が繰り広げられました。

イベントの舞台は、鹿島市・能古見地区にある一軒の空き家で「マス焼き小屋」と呼ばれています。

この場所を再生し、人が集い、地域が育つ拠点にするためのアイディアを、世代や立場を超えた参加者たちが真剣に、そして楽しみながら形にしていきました。

第一部:「鹿島の魅力と課題を知る」

イベントの幕開けとして、まずは「アイディアソンとは何か?」について、わかりやすい説明がありました。アイディアソンとは、「アイデア」と「マラソン」を掛け合わせた造語で、限られた時間の中で一つのテーマに対してアイデアを出し合い、整理・共有していく参加型のプログラムです。大切なのは、“正解”を求めるのではなく、自由で柔軟な発想を大切にすること。今回の場も、「まずはたくさん出してみること」を重視し、活発な対話が促されました。

この日のアイディアソンで掲げられたテーマは、「鹿島の中山間地域にある廃屋(マス焼き小屋)を、持続可能で魅力ある場所に再生するには?」という、地域と深く関わる実践的な問いかけです。中木庭地区に点在する空き家を単なる「空間」としてではなく、地域資源としてどう生かすかが焦点となりました。

この日のアイディアソンで掲げられたテーマは、「鹿島の中山間地域にある廃屋(マス焼き小屋)を、持続可能で魅力ある場所に再生するには?」という、地域と深く関わる実践的な問いかけです。中木庭地区に点在する空き家を単なる「空間」としてではなく、地域資源としてどう生かすかが焦点となりました。

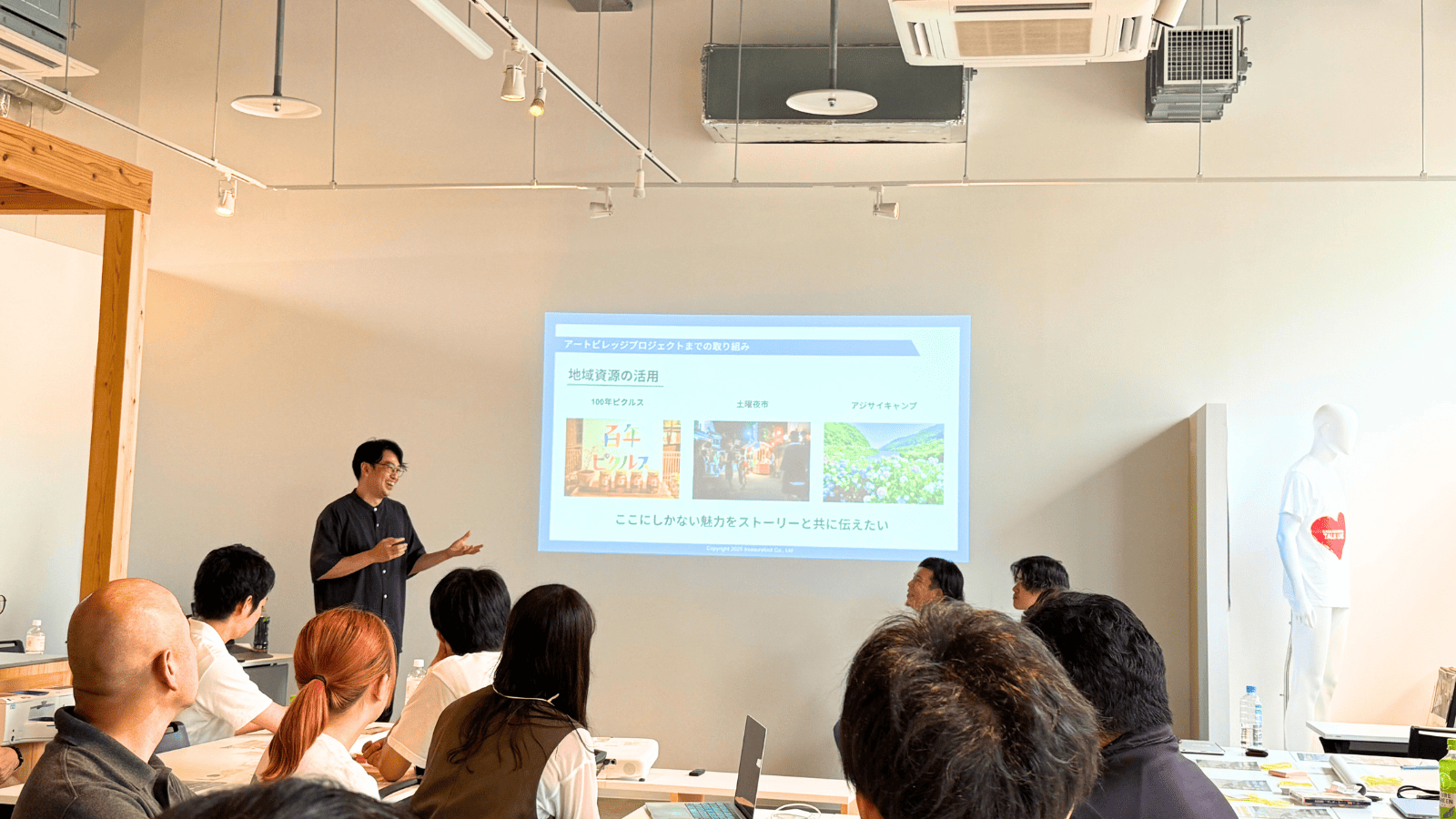

この問いに向き合うために、ゲストとして登壇したのは、長年鹿島で地域づくりに取り組んできたゲストハウスまるのオーナー・島﨑裕介さんと、しかラボを立ち上げた佐賀大学の建築サークル代表・保澤伸光さんです。

島﨑さんからは、鹿島が持つ多様な地域資源について、丁寧な紹介がありました。

鹿島は古くから酒づくりが盛んで、特に「肥前浜宿(ひぜんはましゅく)」と呼ばれる酒蔵通りでは、日本酒文化が色濃く残っています。また、有明海に面した立地を活かした漁業も盛んです。さらに、味噌、醤油、漬物などの豊富な発酵食品文化も、地域の暮らしに深く根づいています。

地域に移住してきた人々が起こしたユニークなプロジェクトも紹介されました。

たとえば、築100年を超える漬物蔵を舞台に展開される「100年ピクルス」では、音楽やアートと漬物づくりを組み合わせた新しいカルチャーが生まれ、若者たちが地域に関わるきっかけにもなっています。こうした活動を通じて、古いものが「今の暮らし」に繋がっていく様子に、驚きや関心が寄せられました。

一方で課題も浮き彫りになりました。観光地として名高い「祐徳稲荷神社」に多くの人が訪れるものの、神社だけを目的にして町中には立ち寄らないという現状があります。豊かな自然資源がありながら、それが“人の流れ”や“経済”に結びついていないというジレンマも共有されました。

続いてマイクを握ったのは、佐賀大学建築サークル「しかラボ」の代表である保澤さん。「しかラボ」では、地域の空き家を活用した建築・まちづくりの実践を通して、リアルな地域課題に向き合っています。

「この場所にしかないストーリーと出会いを、どう未来につなげていくかが鍵です」と語り、参加者に向けて“空間をどうデザインするか”だけでなく、“関係性をどう紡いでいくか”という視点を提示しました。参加者たちは真剣な表情でうなずきながらメモを取り、それぞれの胸の中で地域と自分との接点を探っているようでした。アイディアソンは、単なる発想の場ではなく、地域と自分をつなぐ「入口」でもある、そんな気づきに満ちた時間となりました。

「この場所にしかないストーリーと出会いを、どう未来につなげていくかが鍵です」と語り、参加者に向けて“空間をどうデザインするか”だけでなく、“関係性をどう紡いでいくか”という視点を提示しました。参加者たちは真剣な表情でうなずきながらメモを取り、それぞれの胸の中で地域と自分との接点を探っているようでした。アイディアソンは、単なる発想の場ではなく、地域と自分をつなぐ「入口」でもある、そんな気づきに満ちた時間となりました。

第二部:「グループワークで生まれた多彩なアイデア」

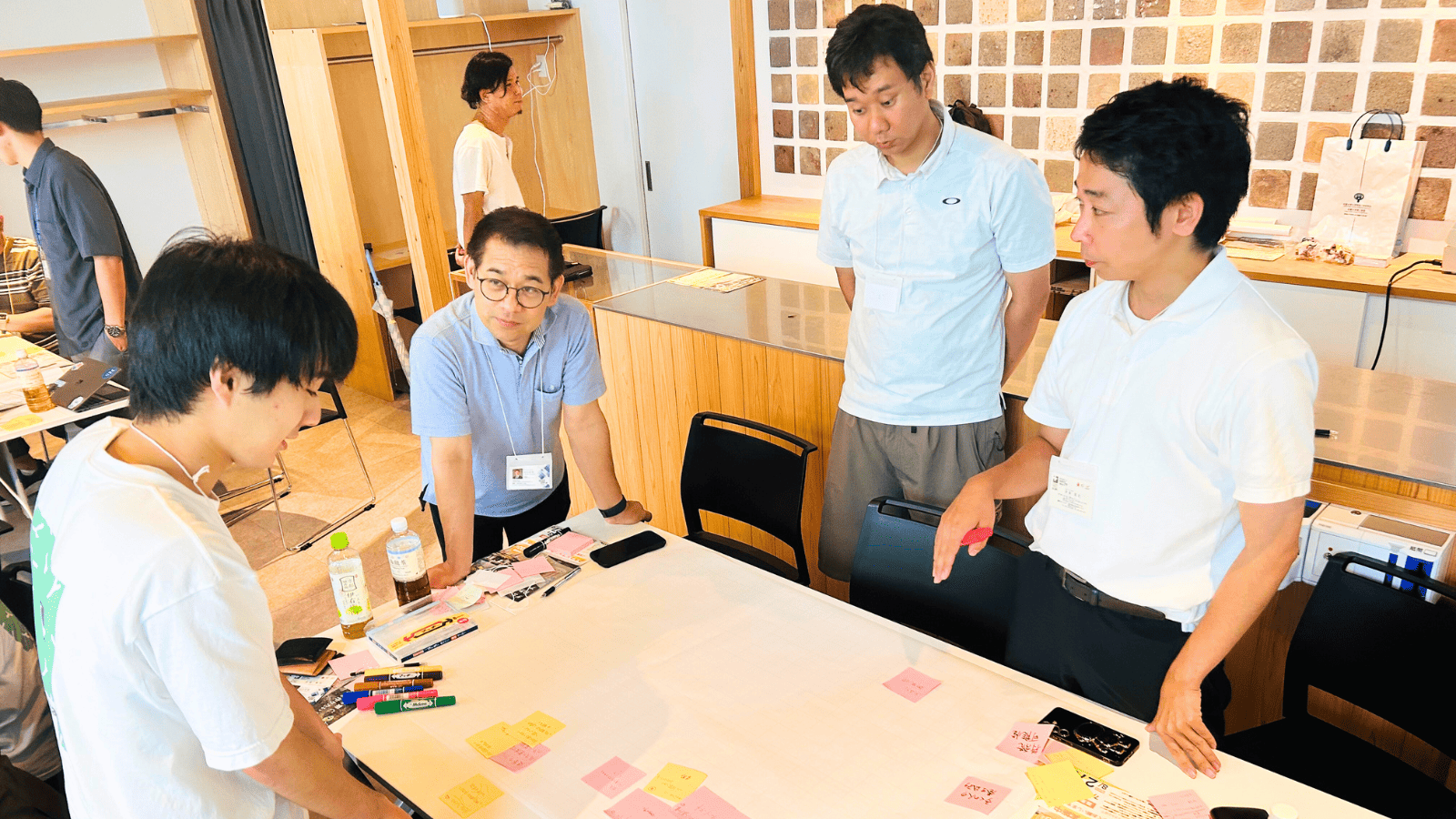

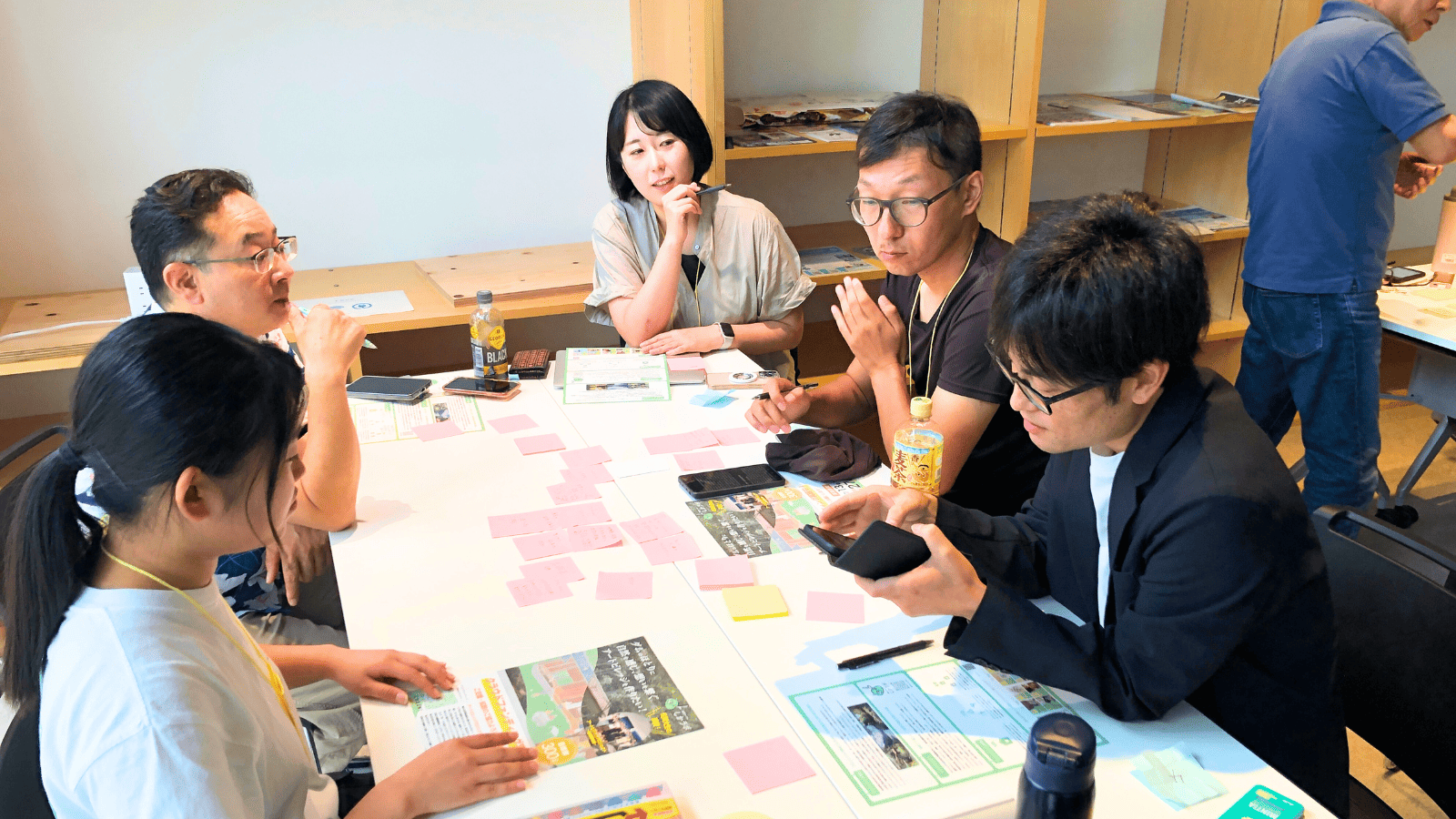

午後のグループワークでは、参加者同士が模造紙やカードを使いながら、空き家を活用した未来のビジョンを描きました。最初は少し緊張した空気が流れていましたが、「とにかく自由に」「正解はない」というファシリテーターの言葉に背中を押されると、笑顔やうなずきが次第に増え、会場は活発な対話で満たされていきました。限られた時間にもかかわらず、実現性とユニークさを兼ね備えた多彩な発想が次々と飛び出しました。

あるチームは、自然の魅力を活かした一日中楽しめるアクティブ施設を提案しました。昼はウェイクボードやサップなどの水上スポーツ、夜はキャンプファイヤーや肝試しを組み合わせ、訪れた人が朝から晩まで存分に過ごせる内容です。発表を聞いた参加者からは「自分の子どもを連れて行きたい」「非日常を味わえる拠点になりそう」といった声も上がり、想像が膨らむ時間となりました。また、訪れる人が家具や作品を残し、拠点自体が成長していく"参加型ビレッジ"という構想も登場しました。利用者一人ひとりの思いが空間に積み重なっていく仕掛けは非常にユニークです。

加えて、企業研修や大学活動での利用を組み合わせ、安定的に収益を確保する計画も示されました。会場からは「持続可能性と創造性が両立している」との評価が寄せられ、実現への期待感が高まりました。

一方で、山奥という立地を逆手に取ったホラー型の没入体験も強い関心を集めました。廃屋や自然の暗がりを舞台に、地域住民が役者として参加する演劇仕立ての仕掛けは斬新で、「映画や観光資源にも発展できるのでは」と参加者がコメントすると、会場から大きな拍手が沸き起こりました。

さらに、サブスクで“村民”になれるまちづくりや、四季ごとに違う体験が楽しめるテラスハウスといったアイデアも披露されました。

春は出会いをテーマにしたイベント、夏はサウナや流しそうめん、秋はヤギとのふれあい、冬は婚活イベントなど、訪れるたびに違う顔を見せる工夫に「何度でも通いたくなる」という感想が相次ぎました。

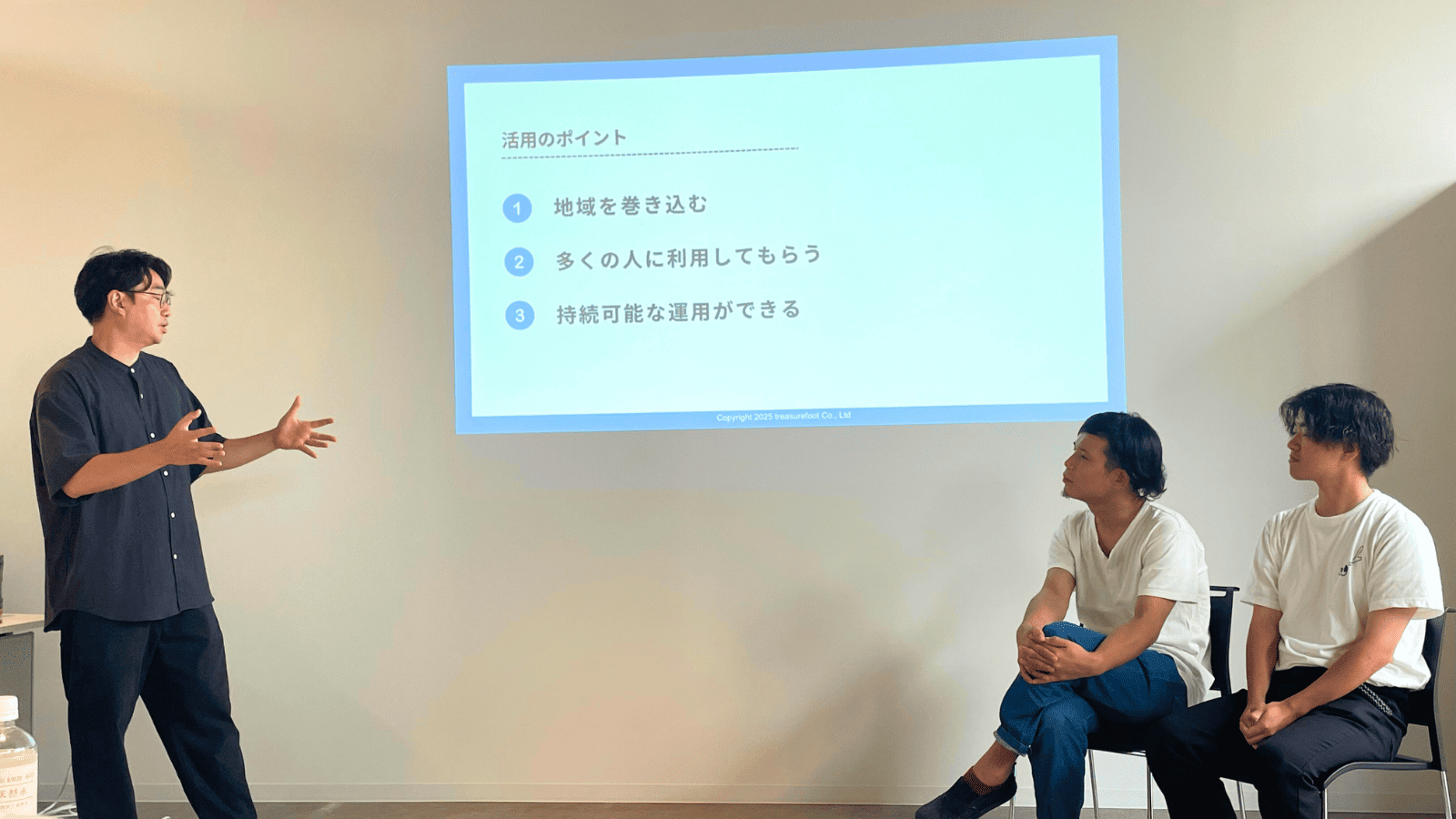

いずれの発表にも共通していたのは、地域を巻き込み、持続可能にする工夫でした。短時間とは思えないほど具体的なアイデアが集まり、会場全体が「ここから新しい動きが始まるのでは」という期待と熱気に包まれていました。

おわりに:可能性に満ちた“再生”の出発点

最後には、島﨑さんと保澤さんからコメントが寄せられました。島﨑さんは「自分たちが長年考えてきても出てこなかったアイデアばかり。しかも全部実現できそうでワクワクした」と感激した様子で話しました。

保澤さんも「参加者の柔らかい発想力と、継続性を意識した視点が素晴らしかった。今後、実際の改修後にもまたアイディアソンを開催したい」と語りました。

今回のイベントを通じて浮かび上がったのは、「地域の未来は、内外の多様な人たちとの対話と共創から生まれる」という確かな実感です。単なる建物再生にとどまらず、人と人がつながり、新しい文化や経済活動を育んでいく。その一歩を、この日確かに踏み出したのです。

まずは無料で

まずは無料で お問い合わせ

お問い合わせ イベント情報

イベント情報