2025年3月11日・12日の2日間、東京・渋谷(SHIBUYA QWS)と浜松町(seesaw)にて、妙高市と都市部をつなぐ地域創生イベント「MYOKO Meet Up #5/#6」が開催されました。地域活性化や複業、起業、移住に関心のある首都圏の参加者が、妙高市との関わりを深める“新たな一歩”を考え、実際に形にしていくことを目的に企画されたイベントです。

【1日目】3月11日(火)@SHIBUYA QWS

地域と都市の距離を縮めるディスカッション

地域と都市の距離を縮めるディスカッション

イベント初日は、渋谷スクランブルスクエア内の「SHIBUYA QWS」にて開催されました。最初のセッションでは、妙高市の地理や歴史、観光・産業の魅力が紹介されました。妙高山を中心とした自然環境や豊富な温泉、四季を楽しめるアクティビティなどが印象的で、参加者からは「思ったより近い」「週末でも行けそう」と、アクセスの良さにも驚きの声が上がっていました。

続くパネルディスカッションでは、すでに妙高と関わりを持ちながら活動しているゲストの方々が登壇しました。

二拠点生活を実践している重松徹郎さんからは、「自然に囲まれた子育ての魅力」や「雪国特有の人と人とのつながり」といったエピソードが語られました。

また、妙高出身でUターンし地域事業を展開している岡田麻梨亜さんは「課題が多いからこそ、自分の力を発揮できる余地がある」といった前向きなメッセージを届け、参加者の共感を呼びました。

さらに、野村功太朗さんは、自身が地域で営むコーヒー店の経験をもとに、「地域の魅力を伝える手段としてのコーヒー」の可能性を紹介しました。

地域の若者に場を開きながら、挑戦する人を応援する姿勢が印象的で、「プレイヤーが増えることが地域を元気にする」という言葉には大きな説得力がありました。

妙高との関わり方を「考える」ワークショップ

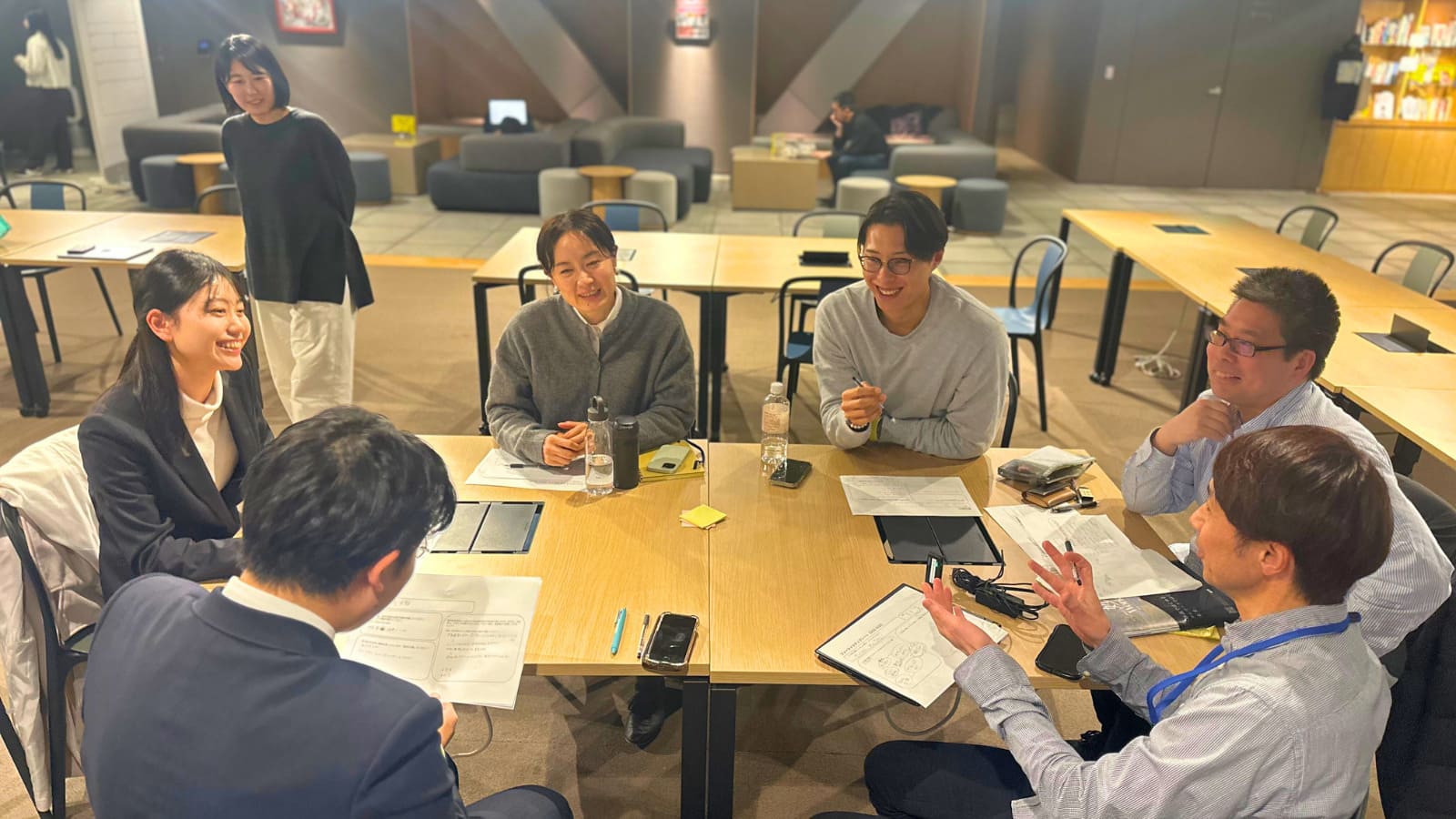

1日目の後半には、「もし自分が妙高市と関わるとしたら?」というテーマのもと、参加者が主体的に取り組むワークショップが行われました。

まずは個人ワークとして、「妙高でやってみたいこと」や「そのために必要な条件」などをシートに書き出していきます。「時間や仕事の都合で関わるのが難しい」といった現実的な声がある一方で、「農業体験を通じて子どもたちと自然をつなげたい」「空き家を活用してワーケーション施設を作ってみたい」といった具体的なアイデアも数多く挙がりました。

その後は、同じテーブルのメンバーと意見を共有し合い、対話を通じてアイデアをさらに深めていきました。地域外からの新鮮な視点と、妙高への素直な関心や思いが交差し、和やかさと真剣さが入り混じる貴重な時間となりました。

特に印象的だったのは、多くの参加者が「妙高のために」ではなく、「自分の人生の中で妙高とどう関わるか」という、等身大の視点で語っていたことです。

まさに今回のテーマである「地域創生の一歩目を考える」が、自然に体現された瞬間でした。

【2日目】3月12日(水)@seesaw

妙高を舞台にした「アクションプラン発表」

2日目は、浜松町のコミュニティ型シェアオフィス「seesaw」にて開催されました。

この日も初日と同様に、高校生や大学生、起業家、地域づくりに携わる社会人、妙高にゆかりのある移住者など、多様な立場や関心を持つ参加者が集い、それぞれがより具体的なアクションへと踏み出す内容となりました。

メインコンテンツは「アクションプラン発表会」です。

前日に行われたワークショップや、それまでのフィールドワーク、妙高での出会いや学びを

もとに、参加者が自らのアイデアを発表しました。

トップバッターは、大学進学を控えた高校生・磯部慎太郎さん。

「小中高生が地域の魅力を体験しながら、起業的な思考を育むプログラム」が提案されました。

たとえば、妙高の自然や農業、観光資源を題材にしたフィールドワークを通じて、課題発見から企画立案、プレゼンテーションまでを実践的に体験できる構成が想定されています。その中では、ビジネスの仕組みや起業的思考を楽しく学べる「ビジネスゲーム(いわゆる起業ゲーム)」といった教育ツールの活用も計画されており、参加者が自ら考え、動き、発信する力を養うことを目指しています。

続いて齋藤哲さんが、「Myoko Fun Academy」という中高生向けの起業塾構想を発表しました。

このプログラムでは、妙高を舞台に、地域課題の発見からビジネスアイデアの創出、プロトタイプづくり、そして発表までを段階的に学べるカリキュラムが想定されています。

起業ゲームやワークショップ形式を取り入れながら、楽しみつつ思考力や企画力を育むことを目指しており、地域のプレイヤーたちが“メンター”として関わる仕組みも盛り込まれています。

都市と地域をつなぐ”教育╳エンタメ”という新しい切り口に、多くの参加者が興味を示し、齋藤さんが語った「仕事がないなら自分たちで作ればいい」という前向きな言葉には、大きな共感と期待が寄せられました。

また、福岡出身の重松徹郎さんは、妙高をフィールドにした英語交流プログラムの可能性を提案しました。

妙高を訪れる外国人観光客や在住者と、地域の子どもたちや若者たちが交流できる仕組みをつくり、日常の中で“使える英語”を自然に学べる環境を目指す内容です。

スキーリゾートや温泉といった地域資源と組み合わせることで、単なる語学学習にとどまらず、国際感覚や地域への誇りも育てられるプログラムとして期待が寄せられました。

続いて、加藤亜矢子さんは、味噌づくりを通じて「食・自然・記憶」をつなぐ体験型ワークショップの構想を発表しました。発酵文化の根付く妙高ならではの素材を活かし、昔ながらの製法で味噌を仕込むだけでなく、手を動かしながら自然や季節を感じ、参加者同士の会話や記憶を紡いでいくことを大切にした内容です。

ワークショップでは、香り・手触り・温度といった五感にフォーカスし、作業を通じて心を整えるような丁寧な時間が設計されており、特に日々の暮らしに豊かさを求める女性参加者の共感を集めていました。

「形にしていく」一歩を、これから

登壇者の発表を受けたディスカッションでは、「自分だったら妙高で何ができるか?」をテーマに、参加者がそれぞれのアイデアを発表しました。

「親子向けの農業体験ツアー」「空き家を活用したゲストハウス」「コスプレイベントで妙高の魅力を発信」など、暮らしや観光、文化に関わる多彩な提案が飛び出しました。アイデアを共有する中で、初めて自分の考えを人前で話したという参加者も見られ、誰かの言葉に背中を押されるように一歩を踏み出す姿が印象的でした。

妙高市からは一人ひとりの発表に丁寧なフィードバックがあり、「皆さんの声こそが、未来の妙高をつくる羅針盤です」という言葉が深く胸に響きました。

イベントはあたたかな雰囲気の中で幕を閉じましたが、それは終わりではなく、妙高との新たな関わりの“はじまり”となりました。

まずは無料で

まずは無料で お問い合わせ

お問い合わせ イベント情報

イベント情報