はじめに

2025年10月21日(火)、佐賀市内にて「MEET UP TERAKOYA 2025 Vol.2」が開催されました。本イベントは、地域に根差した事業づくりと“ゼブラ企業(社会性と経済性の両立を掲げる企業)”をテーマに、参加者と登壇者が近い距離で語り合うトークイベントです。

基調講演には株式会社Zebras and Company 共同創業者/代表取締役の田淵良敬さん、パネルディスカッションは株式会社JAFAN代表取締役の副島希帆さんらが登壇し、ファシリテーターは、弊社代表である田中が務めました。

第一部|基調講演「ゼブラ企業とは何か」

登壇者:田淵良敬さん(株式会社 Zebras and Company 共同創業者/代表取締役)

田淵さんは、総合商社でのビジネス経験を経て、2013年に「インパクト投資」の道に進みました。インパクト投資とは、利益を追求するだけでなく、環境や社会に良い影響(インパクト)を与えることを目的とした投資のことです。しかし当時の日本ではこの考え方がほとんど知られておらず、「それってボランティアとどう違うの?」と周囲に不思議がられるほど、まだ社会的な理解が浅い時期でした。

その後、東南アジアで社会課題解決に挑む起業家たちを支援する中で、投資と経営の両方を学びます。帰国後は、社会起業家を支援する団体や官民連携の仕組みづくりにも関わり、日本の起業環境が少しずつ変化していることを肌で感じたそうです。

当時、スタートアップ界では「ユニコーン企業」が脚光を浴びていました。ユニコーン企業とは、設立から間もない企業でありながら、急成長して企業価値が10億ドル(約1,500億円)を超える未上場企業を指します。急成長し、短期間で上場を目指す。そんなモデルが成功の基準とされ、投資家もそこばかりを見ていました。

しかし、田淵さんは「すべての事業が同じ成長曲線を描けるわけではない」と感じていました。社会課題に取り組む企業ほど、信頼関係の構築や地域との協働など、時間を要する活動が多い。にもかかわらず、急成長しないと支援が届かない現実に違和感を覚えたと言います。

そのときに出会ったのが「ゼブラ企業」という考え方でした。アメリカの女性起業家たちが提唱したこのモデルは、ユニコーン(幻想の動物)ではなく、現実を生きるシマウマのように、「群れで共生し、持続可能な経営を目指す企業」を意味しています。

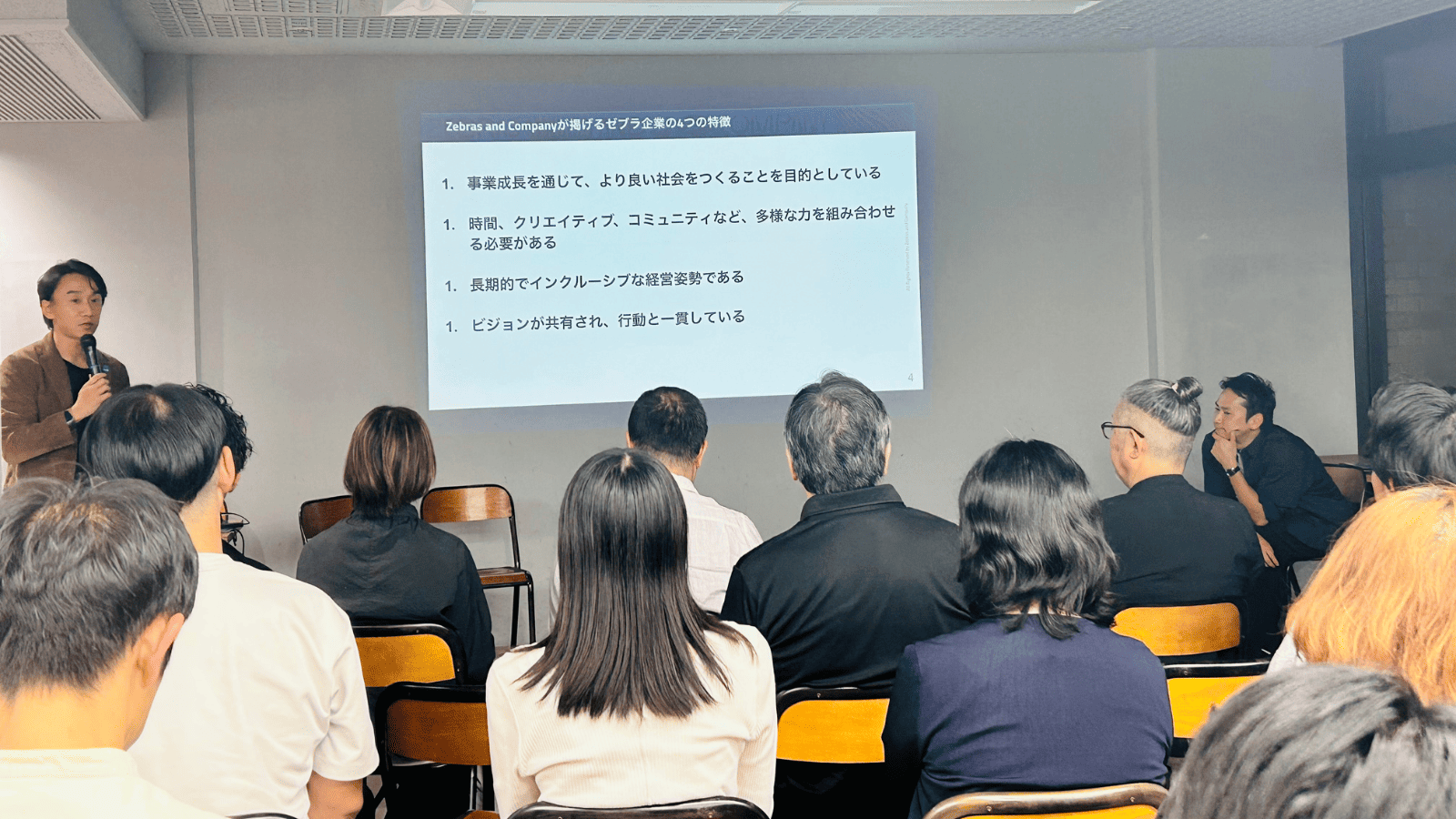

では、ゼブラ企業にはどのような特徴があるのでしょうか。主なポイントは次の4つです。

1.社会的インパクトへの“意図”を持つ

社会に良いことを「たまたまやる」のではなく、最初から社会課題の解決を目的とした事業をつくること。

2.関係資本を時間で育てる

信頼やブランド、地域とのつながりといった“お金で買えない価値”を、時間をかけて積み重ねていく姿勢。

3.長期視点の経営

短期的な利益よりも、10年・100年と続く組織をつくる意志。日本には100年以上続く企業が多く、この考え方に親和性があります。

4.インクルーシブな経営

株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域住民など、幅広いステークホルダーを大切にしながら経営すること。

ゼブラ企業という概念は、やがて経済産業省と連携する形で「ローカルゼブラ」という政策に発展。現在では全国30以上の地域で実証事業が進んでおり、他省庁との連携も始まっています。草の根から始まったムーブメントが、国の政策としても動き出しているのです。

たとえば、以下のような実例が紹介されました。

・福島の果物農家と化粧品開発

本来は廃棄されていた柿の皮に着目し、女性のデリケートゾーン用石鹸を開発。地域の農家に新たな収益をもたらすとともに、女性のヘルスケア課題にも寄り添う事例です。

・島根・石見銀山のまちづくりとアパレル

人口400人の町に年間100万人が訪れる観光地。地元の素材を使った服づくりを通して、暮らしと観光のバランスを保つ持続可能な地域経営を目指す取り組みが進められています。

「ゼブラって、三方よしや“会社は社会の器”という日本の伝統的価値観と重なるのでは?」という参加者の声に、田淵さんは「その通りです」と即答。

日本にはもともとゼブラ的な発想が根付いており、名前がついたことで再認識されたに過ぎない、と語りました。

第二部|パネルディスカッション「ローカル×ゼブラの現在地」

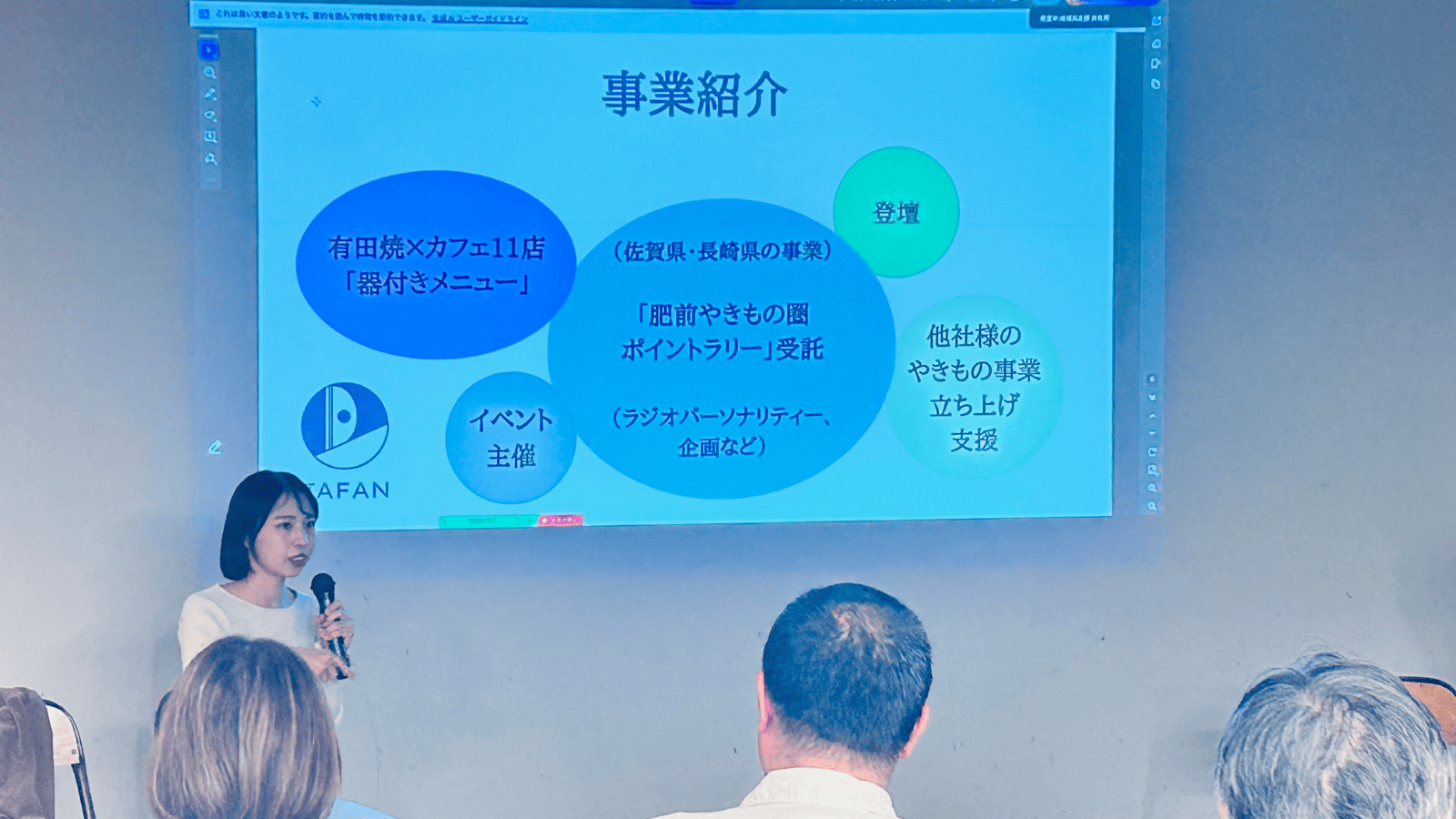

パネルディスカッションでは、副島希帆さんが創業後すぐに有田焼の現場に足を運び、窯元と飲食店をつなぐ「器×体験価値」の新たな企画に取り組んだ経験が語られました。作り手と使い手が直接対話しながら「どんな器なら本当に使いたいと思えるか」を何度も話し合い、その結果、10日間で300点もの器が実際に販売されるという具体的な成果につながった事例が紹介されました。

また、佐賀ならではの強みとして、地域スポーツの存在が挙げられます。

佐賀には、プロや社会人クラブチームだけでなく、地域密着型のスポーツ団体が多く、企業や行政、住民をつなぐ“共助のハブ”として機能している点が注目されました。

田淵さんは、「スポーツは世代や立場を超えて人をつなぐ力を持っている。まさに“共に走るゼブラ”の象徴」と語り、地域におけるスポーツの意義を強調しました。実際に、スポーツクラブと地元企業がスポンサーとして協働し、試合観戦イベントや地域清掃活動、子ども向け教室などを共催する事例も紹介されました。

当初はCSR(企業の社会的責任)としての寄付や広告協賛が中心でしたが、近年では「一緒に地域をつくる」という共創型の取り組みへと変化しているといいます。こうした活動を通じて、企業・チーム・地域住民の間に信頼や愛着が生まれ、地域の一体感が醸成されていることが語られました。

さらに、佐賀は福岡圏とのアクセスの良さという地理的特性を持ち、広域での連携や人の往来がしやすいことも大きな強みとされています。スポーツを媒介にした「地域×企業×行政」の横断的な協働は、まさに佐賀発の“ゼブラ的共創モデル”として、今後の展開が期待されるテーマの一つです。会場からは「スケール重視の考えに引っ張られていたが、“誰にどう役立つか”という原点に立ち返ることができた」との声や、「佐賀の伝統や文化という“地盤”の上に、現代の価値観という“土壌”が育ち、そこに種を蒔けば芽が出やすい」というコメントもありました。

意見交換を通じて、地域や事業の可能性に関する前向きな視点が多く共有されました。

学びを“行動”へ

登壇者からは、「一人で抱え込まず、誰かと一緒に取り組む」という視点を大切にしようというメッセージが伝えられ、「今日の学びを、“誰かと組む次の一歩”につなげてほしい」という呼びかけが行われました。

参加者からは「ローカルゼブラについて、多様な方々の取り組みや考え方を聴けたのでよかった」

「ZEBRAの考え方は、私の価値観に合ってると思います。起業に対する高いハードルを少し低くすることができそうです。」といった感想もいただきました。

学びを活かし、ゼブラ的価値観に基づいた行動に繋げていきたいですね。

まずは無料で

まずは無料で お問い合わせ

お問い合わせ イベント情報

イベント情報