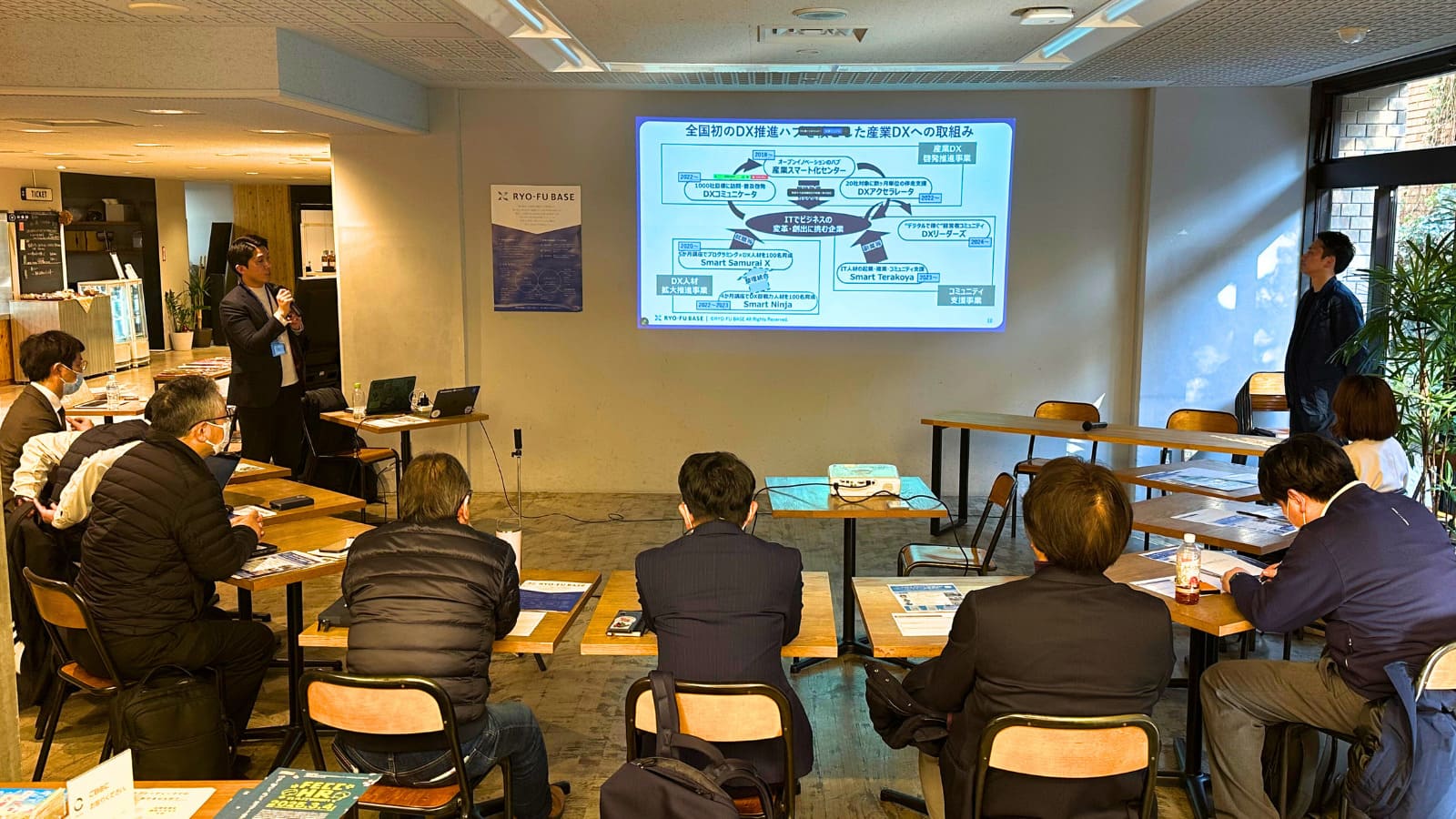

2025年2月20日、佐賀県で開催された「共走経営の法則」セミナーは、社内外の垣根を越えて一つのチームをつくる“共走型”組織のあり方を実践的に学ぶ場となりました。

主催は地域のDX推進を担うRYO-FU BASE、講師は株式会社トレジャーフット代表・田中祐樹が務め、自身の豊富な現場経験をもとに、外部人材とどう協働し、成果へとつなげていくかを熱意を込めて語りました。

地域企業と外部人材が”共に走る”時代へ

本セミナーでは、外部人材を単なるリソースではなく、“共に走るパートナー”として迎える新たな協働のあり方が紹介されました。

タイトルの「共走経営の法則」が示すように、外部人材と正社員が対等な立場で一つのチームを組み、社内外の垣根を越えてプロジェクトを推進する、それが共走の考え方です。

講師を務めた田中は、かつて自身もフリーランスとして活動し、現在は5000人を超える外部人材ネットワークを活用して中小企業を支援しています。

その経験をもとに、共走経営を実現するための6つのステップを、実例を交えながらわかりやすく解説しました。

STEP1:課題の捉え方

「頭痛薬を出す前に、生活習慣をヒアリングする医師のように」

これは、田中が最初に強調したポイントです。外部人材を活用する際は、目の前の課題だけに飛びつくのではなく、その背景にある“本質的な問題”を見極める姿勢が欠かせません。

たとえば、ある企業が「最近、ECの売上が落ちているので何とかしたい」と相談してきたケースでは、すぐに「広告を増やしましょう」と対処法を提案するのではなく、「テレワーク中心で社員の行動や働き方に変化はありませんか?」といった周辺情報も丁寧にヒアリングします。実際には、SNSの運用ノウハウが不足していたり、社内で情報共有が十分に機能していなかったりと、売上減の裏にある構造的な課題が見えてくることが多いのです。

STEP2:与件整理

「良い人材が欲しい」と言っているだけでは、なかなか良い出会いにはつながりません。

まずは自社の課題を明確にし、「何を・どこまで・誰に頼むか」を整理することが重要です。

たとえば、「広報を強化したい」というニーズも、企業によって中身はさまざまです。ある企業では、SNS運用の改善を目的に外部人材を迎えましたが、相手は「採用広報」の支援と捉え、社員紹介や職場の雰囲気を発信するコンテンツを提案しました。

「顧客向け」と「求職者向け」で目的がずれ、期待した成果が得られず、プロジェクトが停滞しました。

こうした行き違いを防ぐには、広報といっても「SNSか?採用か?ブランディングか?」といった目的の優先順位を明確にし、どの領域に、どの程度の関与を求めるのかを具体的に伝えることが重要です。

これが“与件整理”であり、プロジェクト成功の土台となります。

STEP3:人材の選定と面談

外部人材の選定では、スキルだけでなく「信頼関係を築けるかどうか」が重要です。コミュニケーション力とカルチャーフィットが成果を左右すると田中は語ります。実際に、大手企業出身の外部人材を迎えた企業では、スキル面では申し分なかったものの、社内とのやり取りが噛み合わず、早期に契約が終了してしまった事例がありました。

外部人材の選定では、スキルだけでなく「信頼関係を築けるかどうか」が重要です。コミュニケーション力とカルチャーフィットが成果を左右すると田中は語ります。実際に、大手企業出身の外部人材を迎えた企業では、スキル面では申し分なかったものの、社内とのやり取りが噛み合わず、早期に契約が終了してしまった事例がありました。

その経験を踏まえ、次回は「商品への興味」や「チームとの相性」に重きを置いて人材を選定したところ、連携はスムーズに進み、成果にもつながったといいます。履歴書は過去の情報にすぎません。大切なのは、これから共に走れるかどうかです。面談では、価値観や人柄がにじみ出るような問いかけを通じて、信頼できるパートナーかどうかを見極めることが、成功へのカギとなります。

STEP4:見積・金額交渉・契約

契約を結ぶ際に大切なのは、初期のリスクを最小限に抑える設計です。田中は「最初から年間契約を結ぶのはおすすめしません。まずは3〜6ヶ月の短期から始めて、成果や相性を見極めましょう」と呼びかけました。

実際に、十分なすり合わせを行わずに年間契約を結んだ企業では、業務範囲や関与の深さにズレが生じ、早期に契約内容の見直しが必要となる事態が発生しています。

たとえば、企業は実行支援までを期待していたのに対し、外部人材は提案のみと認識していたため、双方の役割の捉え方に大きな食い違いが生じていたのです。

また、見積の段階では、金額だけでなく成果範囲や役割、責任の所在まで明確にすることが不可欠です。たとえば、提案のみを求めるのか、実行まで伴走してもらうのか、どこまでを担ってもらうのかといった点を、十分にすり合わせておくことが、後のトラブル防止につながります。

STEP5:キックオフミーティング

プロジェクトの開始時には、関係者全員で顔を合わせ、目的や役割を共有する場を設けることが重要です。

プロジェクトの開始時には、関係者全員で顔を合わせ、目的や役割を共有する場を設けることが重要です。

田中は、「オンラインでも構わないので、全員で挨拶と意識合わせをするべき」と強調しました。ある企業では、外部人材を迎え入れたものの、事前説明がないまま業務を始めてしまい、社内から「この人は誰?なぜ指示しているのか」と戸惑いの声が上がりました。結果として協力体制が築けず、外部人材も本来の力を発揮しにくい状況になってしまったといいます。

その反省を活かし、次のプロジェクトでは開始時に目的や体制、スケジュールを丁寧に説明し、人柄や専門分野も紹介したことで、現場に前向きな空気が生まれました。

最初にしっかり関係性を築いておくことは、その後の成果を大きく左右します。雑談や軽い交流の時間を設けることも、有効なアプローチの一つです。

STEP6:定点チェック

外部人材とのプロジェクトでは、成果を出した後に振り返りの機会を設け、役割を調整しながら進めることが重要です。

田中は「小さな成功体験を積み重ねることが、やがて大きな成果につながる」と語りました。

実際、Webマーケティング支援で3ヶ月ごとに振り返りのミーティングを行った企業では、半年後には一部業務を社員が担える体制に移行しました。外部人材は、長く頼り続ける存在ではなく、知見を社内に残して次のフェーズへ送り出す関係が理想です。振り返りを通じて社内メンバーも巻き込み、「共に走る」体制を育てていくことが、継続的な成果につながります。

外部人材は“共走”のパートナー

セミナー後半では、自社の課題を言語化し、外部人材の活用を具体的に描くワークショップが行われました。通信業の参加者は「採用ミスマッチの繰り返し」を挙げ、「ノウハウを社内に残せる外部人材の必要性」に気づきを得たと発言しました。また、IT企業の経営者は「営業機能を外部に委ねる」という新たな発想に触れ、即行動を検討する様子も見られました。

セミナー後半では、自社の課題を言語化し、外部人材の活用を具体的に描くワークショップが行われました。通信業の参加者は「採用ミスマッチの繰り返し」を挙げ、「ノウハウを社内に残せる外部人材の必要性」に気づきを得たと発言しました。また、IT企業の経営者は「営業機能を外部に委ねる」という新たな発想に触れ、即行動を検討する様子も見られました。

今回のセミナーで明らかになったのは、外部人材は単なる“外注”ではなく、企業変革をともに進める“共走”のパートナーであるということです。

田中が繰り返し伝えた「魔法の杖ではないが、共に走れば力になる」というメッセージは、多くの参加者の心に残ったはずです。人材不足や変化への対応に悩む企業にとって、本セミナーは次の一歩を踏み出すヒントになったに違いありません。

まずは無料で

まずは無料で お問い合わせ

お問い合わせ イベント情報

イベント情報